- [애송 동시 - 제 49 편] 나무와 연못 /유경환

- 유 경 환

새가 나무와 연못에 보내는 '작별 인사' - 유 경 환

봄이 왔다

새들이 가지에 앉아 노래했다

나무가 말했다

고맙다

그러자 연못이 입을 열었다

나도 잘 들었어

물이나 한 모금씩 마시고 가렴

새들이 포롱포롱 물 마시고 갔다.

<2007>

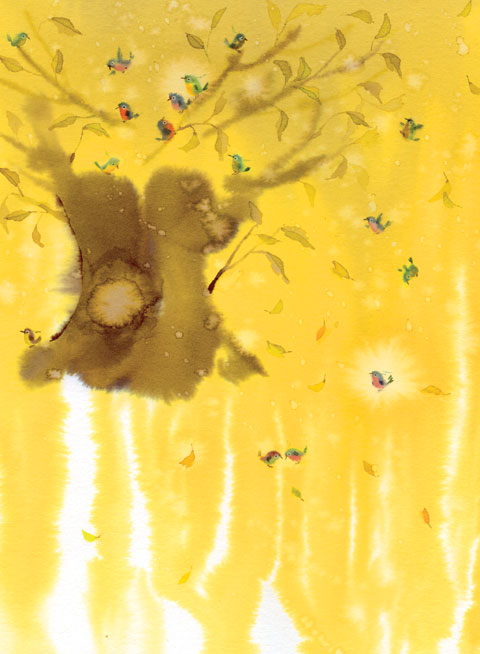

- ▲ 일러스트 양혜원

유경환은 1936년 황해도 장연에서 태어났다. 경복고등학교를 다닐 무렵부터 시를 쓰고, '학원문학상'을 받기도 했다. 1957년 조선일보 신춘문예에 동시가 입선하고, 같은 해 《현대문학》에 시가 추천되며 문단에 나왔다. 연세대학교를 마친 뒤 월간 《사상계》 편집부에 들어가며 언론계와 인연을 맺었다. 그 뒤로 조선일보 문화부장과 논설위원, 문화일보 논설주간 등을 두루 거치며 언론계에서 활동했다. 지난해 6월 20일 지병으로 세상을 떴다.

〈나무와 연못〉은 일견 평이해 보이지만, 삶의 진리를 품고 있다. 나무는 새에게 왜 내 가지에 함부로 앉는가, 라고 따지지 않고, 연못은 새에게 왜 내 물을 함부로 마시는가, 라고 나무라지 않는다. 나무와 연못에 새는 타자(他者)다. 나무와 연못은 새를 받아들였을 뿐만 아니라 "고맙다"거나 "나도 잘 들었어"라고 새의 노래에 화답한다. 나무는 새에게 쉴 자리를 내주고, 연못은 새에게 마실 물을 주고, 새는 사계절 나무와 새에게 노래를 불러 보답을 한다.

산다는 것은 서로를 고마워하고 받아들임, 즉 타자들과 끊임없이 연루됨이다. 우리가 겪는 길흉화복이 대개는 타자에게서 말미암고, 세계 안에서의 운명도 그 타자들과의 연루됨에서 비롯한다. "물이나 한 모금씩 마시고 가렴"이라는 구절은, 타자의 생산과 수고에 기대어 제 생물학적 필요를 충족함을 보여주며, 다음 구절의, 물 마시고 나는 새의 "포롱포롱" 하는 날갯짓은 존재의 기운생동(氣運生動)함을 암시한다. 시인은 '새'의 운명을 살다 갔다. 이 유작(遺作)을 새의 입장에서 읽자면, 타자의 배려와 사랑에서 실존의 자리를 마련하고 살다가 날아간 '새'가 제 필요를 넘치게 채워준 모든 타자들에 대한 고마움을 담은 작별인사다.

〈나무와 연못〉은 시인이 살아있을 때 림프샘암 치료를 받으며 병상에서 썼던 연작시 10편 중의 한 편이다. 유족의 증언에 따르자면 시력을 잃고 병상에 누워서도 시인은 글쓰기를 그치지 않았다고 한다. '종이 가져와라, 펜 준비해라.'하며 시 쓰기에 마지막 열정을 사르다 생을 마쳤다. 최근 그의 유고 시집인 《나무와 연못》이 출간됐고, 지난달 27일에는 조촐한 1주기 추모행사도 열려 그를 기렸다.

'♣ 詩그리고詩 > 한국동시, 동화' 카테고리의 다른 글

| 강원일보[신춘문예 당선작-동시] 밥풀 묻었다 (0) | 2010.01.02 |

|---|---|

| [애송 동시 - 제 50 편] 과수원길 / 박 화 목 (0) | 2009.07.14 |

| [애송 동시 - 제 48 편] 병아리 / 엄 기 원 (0) | 2009.07.14 |

| [애송 동시 - 제 47 편] 옹달샘 / 한 명 순 (0) | 2009.07.14 |

| [애송 동시 - 제 46 편] 씨 하나 묻고 / 윤 복 진 (0) | 2009.07.14 |