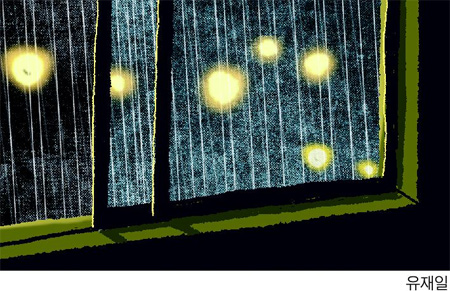

비/서숙희

아무도 없는 밤을 누가 톡톡 두드린다

창문을 활짝 열고 귀마저 환하게 연다

늦도록 불 켜진 창에 빗금들이 깃을 부빈다

가볍게 스치는 여린 물빛의 느낌표들

빗금과 빗금 사이 번짐이 함뿍 젖어

투명한 울먹임으로 가슴에 스며든다

뒤척이는 한 영혼과 명징한 빗소리가

적막이라는 따스한 둘레 안에 깨어서

가만히 밤을 넘고 있다, 서로를 기댄 채

―서숙희(1959~ )

비가 길면 시간마저 눅눅해진다. 건물 모서리마저 바닥을 향해 흘러내리는 것만 같다. 젖은 것을 거듭 뭉개는 비의 나날. 더불어 술잔을 기울이며 젖는 사람도 있고, 홀로 온전히 젖으며 견디는 사람도 있을 것이다. 자신의 처마에 순순히 들이거나 짜증 속에 내치거나 우리는 또 하나의 긴 우기(雨期)를 건너야 한다.

그런 중에 한밤의 창문을 조곤조곤 두드리는 살가운 비도 있다. 깨어 있는 사람들의 세포를 환히 열게 하는 비의 내방(來訪)이다. 깃을 비비던 빗금들은 곧 '물빛의 느낌표'가 되고, 이내 '투명한 울먹임'으로 다가든다. 그렇게 '서로를 기댄 채' 가만히 넘어가는 밤, 그런 동행이 있어 지상에는 아침이 또 온다. 어제보다 맑은 이마로 더 투명한 햇살을 데리고―.

'가슴으로 읽는 詩' 카테고리의 다른 글

| 할머니의 새끼/신기섭 (0) | 2012.08.10 |

|---|---|

| 낙타/손동연 (0) | 2012.08.10 |

| 우물 치는 날/정인섭 (0) | 2012.07.11 |

| 한가한 내게 축하한다/충지 (0) | 2012.07.11 |

| 덤/하청호 (0) | 2012.07.11 |