열한살/이영광

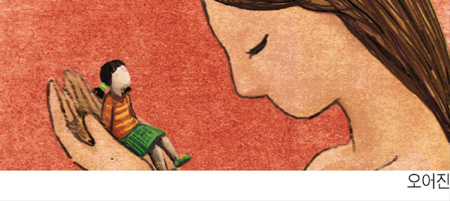

열한살 아이가 서먹서먹 엄마 곁에 앉으며

엄마, 난 어디서 왔어?

난 누구야? 묻다가는 시무룩해져

골똘히 생각에 잠길 때.

'자기'라는 방문객

고락의 처음.

피 흐르는 몸을 지나 여기 왔으나 실은

아득히 먼 곳의 자식.

허공과의 평생 내전이

허공에의 눈먼 사랑이

점화하는 순간.

착한 아이는, 엄마 누구야? 묻지 않지만

세상의 모든 어미가 더럭,

계모가 되는 순간.

―이영광(1965~ )

그러나 자기를 본다는 것이 쉽던가. 허공과도 같고 빈 자루와도 같고 구름과도 같아서 잡아도 잡아도 자꾸 빠져나가지 않던가. 하지만 그것을 잡고 있는 모든 손은 끝내 거룩하다.

'가슴으로 읽는 詩' 카테고리의 다른 글

| 책을 읽으며 ―못에 관한 명상 35/김종철 (0) | 2012.07.11 |

|---|---|

| 바람벌/이호우 (0) | 2012.07.11 |

| 우연히 읊다/윤선도 (0) | 2012.07.11 |

| 피곤한 하루의 나머지 시간/김수영 (0) | 2012.07.11 |

| 보고 싶다는 말/김완기 (0) | 2012.07.11 |