바람벌/이호우

그 눈물 고인 눈으로 순아 보질 말라

미움이 사랑을 앞선 이 각박한 거리에서

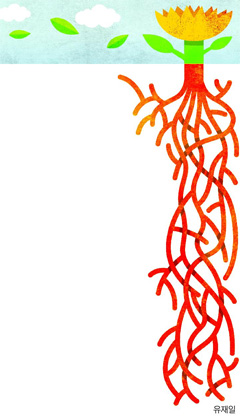

꽃같이 살아 보자고 아아 살아 보자고.

욕(辱)이 조상(祖上)에 이르러도 깨달을 줄 모르는 무리

차라리 남이었다면, 피를 이은 겨레여

오히려 돌아앉지 않은 강산(江山)이 눈물겹다.

벗아 너 마자 미치고 외로 선 바람벌에

찢어진 꿈의 기폭(旗幅)인 양 날리는 옷자락

더불어 미쳐보지 못함이 내 도리어 섧구나.

단 하나인 목숨과 목숨 바쳤음도 남았음도

오직 조국(祖國)의 밝음을 기약함에 아니던가

일찍이 믿음 아래 가신 이는 복(福)되기도 했어라.

―이호우(1912~1970)

푸른 산하(山河)에 붉은빛이 문득문득 비치는 때다. 동족상잔(同族相殘)의 뼈아픈 기억 때문일까, 우리 강산은 왠지 피가 더 스민 것만 같다. 물론 지금도 자신들의 땅을 피로 물들이는 파괴와 살육의 역사는 지구 곳곳에서 계속되고 있다. 증오가 판치는 세상은 모두가 외롭다. 사람도 자연도 파멸의 연쇄 고리다. 시인의 개탄은 그래서 새삼 우뚝하다. 사랑의 회복만이 서로 사는 길임을, 어금니 꽉 물고 다시 외친다. 우리 모두 '꽃같이 살아 보자고 아아 살아 보자고!'

'가슴으로 읽는 詩' 카테고리의 다른 글

| 포플러/어효선 (0) | 2012.07.11 |

|---|---|

| 책을 읽으며 ―못에 관한 명상 35/김종철 (0) | 2012.07.11 |

| 열한살/이영광 (0) | 2012.07.11 |

| 우연히 읊다/윤선도 (0) | 2012.07.11 |

| 피곤한 하루의 나머지 시간/김수영 (0) | 2012.07.11 |