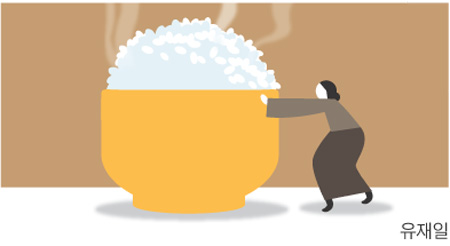

밥해주러 간다

적신호로 바뀐 건널목을 허둥지둥 건너는 할머니

섰던 차량들 빵빵대며 지나가고

놀라 넘어진 할머니에게

성급한 하나가 목청껏 야단친다

나도 시방 중요한 일 땜에 급한 거여

주저앉은 채 당당한 할머니에게

할머니가 뭔 중요한 일 있느냐는 더 큰 목청에

취직 못한 막내 눔 밥해주는 거

자슥 밥 먹이는 일보다 더 중요한 게 뭐여?

구경꾼들 표정 엄숙해진다.

―유안진(1941~ )

'가슴으로 읽는 詩' 카테고리의 다른 글

| 겨울 편지/김일연 (0) | 2012.12.23 |

|---|---|

| 木手와 小說家/김용범 (0) | 2012.12.23 |

| 김옥춘 선생님/임길택 (0) | 2012.12.23 |

| 길이 나를 들어올린다/손택수 (0) | 2012.12.23 |

| 나의 아나키스트여/박시교 (0) | 2012.12.23 |